Note de Jean-Éric Schoettl, secrétaire général du Conseil constitutionnel de 1997 à 2007, membre du Conseil scientifique de la Fondation Res Publica.

Dans la note ci-après, Jean-Éric Schoettl, membre du Conseil scientifique de la Fondation, fait le point sur la totalité des modes de referendum possibles ou imaginables, en pointant avec sa précision habituelle les questions soulevées par certaines tentatives avortées ainsi que les difficultés auxquels se heurteraient les projets annoncés par le Président de la République ou le chef du gouvernement.

La Fondation Res Publica souligne, en ce mois de mai 2025 anniversaire du referendum sur le traité établissant une Constitution européenne, combien est frappant le contraste entre l’éparpillement de questions secondes touchant à l’intérêt national et la question première qui pourrait, vingt ans après, mobiliser le peuple français : celle d’une réforme de la Constitution approuvée par referendum, qui porterait sur nos engagements européens. Je renvoie sur cette question à mon texte, annexé au colloque du 15 octobre 2024 (Comment les institutions de la V° république peuvent-elles évoluer ?) sous le titre « Retrouver le peuple ».

Marie-Françoise Bechtel

*****

Le référendum, réalité ou mirage de la Ve République ?

Le 13 mai 2025, sur TF1, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de référendums sur des sujets comme la fin de vie ou l’accès des mineurs aux réseaux sociaux. François Bayrou avait envisagé peu avant un référendulm sur le redressement des finances publiques. En théorie, l’appel au peuple devrait permettre de trancher bien des débats. Historiquement aussi : n’a-t-il pas été l’instrument privilégié du général de Gaulle pour sortir la France de ses ornières et sceller une nouvelle alliance entre la République et le peuple ? Le référendum ne se heurte pas moins aujourd’hui à de sérieux obstacles juridiques et politiques, ce qui explique qu’on n’en ait pas organisé depuis vingt ans et qu’on parle tant d’assouplir son usage. Il inspire autant d’espoirs (de renouveau démocratique, de déblocage en période de majorité introuvable…) que de craintes (de dérapage populiste, d’atteinte à l’Etat de droit…). Quelle sont les parts respectives des opportunités à saisir et des illusions à dissiper dans la perspective référendaire ? Tour d’horizon et décryptage.

Quel a été l’usage du référendum sous la Ve République ?

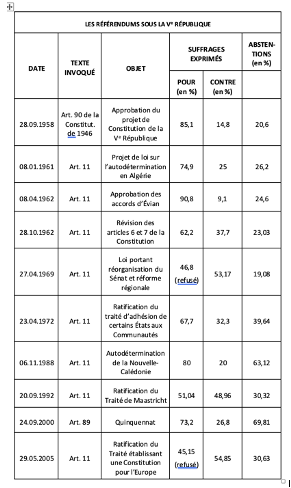

Dix référendums ont été organisés à ce jour sous la Ve République :

- Le premier (28 septembre 1958) approuve le projet de Constitution ;

- Trois autres (deux au titre de l’article 11 et le troisième en vertu de l’article 89) ont pour objet de la réviser (oct. 1962, 1969, 2000) ;

- Quatre autres sont relatifs à la ratification d’un traité (avr. 1962, 1972, 1992, 2005).

- Un autre porte sur l’autodétermination de l’Algérie (1961) et un autre encore sur le statut de la Nouvelle-Calédonie (1988).

L’article 11 n’a plus été employé depuis vingt ans et n’a jamais eu jusqu’ici d’autres fins que les réformes institutionnelles, la ratification des traités et le statut de l’outre-mer.

Pour sa part, l’article 89 n’a été mobilisé qu’une fois : en septembre 2000 pour l’instauration du quinquennat.

Notons que le référendum n’a jamais été jusqu’ici employé pour mettre en œuvre une réforme économique, sociale ou environnementale. C’est pourtant le principal objet que lui assigne l’article 11 de la Constitution depuis les lois constitutionnelles du 4 août 1995 et du 23 juillet 2008.

Les conditions très encadrées du recours au référendum (articles 11, 89, référendum d’initiative partagée…) rendent-elles désormais son usage illusoire en pratique ? Le référendum n’est-il pas un fantasme juridique au regard des verrous multiples en droit français sur le déclenchement et la thématique ?

La révision constitutionnelle de l’article 89 présuppose, avant la convocation du peuple souverain, un texte voté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Inimaginable aujourd’hui compte tenu de l’éclatement de l’Assemblée nationale. Quant à lui, le « référendum législatif » de l’article 11 procède du Président de la République, mais peut aussi résulter, après contrôle préalable du Conseil constitutionnel, de l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenus par un dixième des électeurs (RIP).

Le référendum législatif, tel que le prévoit actuellement la Constitution, ne peut porter sur n’importe quel thème. L’article 11 circonscrit strictement le domaine éligible à la consultation populaire. Le projet de loi soumis au référendum doit porter « sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ». N’entrent dans le champ de l’article 11 de la Constitution ni les réformes pénales, ni les réformes purement fiscales, ni les questions migratoires, ni les débats sociétaux.

Le Conseil constitutionnel a par exemple jugé en 2022 que l’imposition de bénéfices exceptionnels n’entrait pas dans ce champ. Un référendum sur les retraites serait bien, quant à lui, relatif à « la politique économique et sociale de la Nation », mais cela ne suffirait pas à le rendre constitutionnellement possible. Il faudrait qu’il s’agisse d’une véritable réforme. Ainsi, la proposition de RIP examinée par le Conseil constitutionnel le 14 avril 2023, qui se bornait à cristalliser à 62 ans l’âge légal de départ à la retraite, n’a pas été considérée comme une « réforme » par le Conseil constitutionnel. Un référendum sur la fin de vie n’entrerait dans le cadre de l’article 11 que si on considérait que la question relève de la santé publique, ce qui est beaucoup moins évident pour le suicide assisté et l’euthansaie que pour les soins palliatifs…

Une partie importante des finances publiques – à commencer par les dispositions relevant exclusivement des lois de finances et de financement de la sécurité sociale – échappent à l’article 11. La Constitution les réserve en effet à un vote du Parlement, dans les conditions prévues par une loi organique. Échappent également à l’article 11, parce que relevant d’une loi constitutionnelle, des questions comme l’instauration d’une règle d’or budgétaire. Un projet de loi référendaire de l’article 11 ne peut empiéter ni sur les matières réservées aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale, ni sur les questions financières de niveau constitutionnel. Cela restreint d’autant le périmètre du référendum sur les finances publiques envisagé par François Bayrou.

La portée limitée de l’article 11 est une des raisons pour lesquelles le référendum est, aujourd’hui, un thème de débat plutôt qu’une pratique : on en parle beaucoup, on en fait peu.

Beaucoup des sujets évoqués par la classe politique, y compris par Emmanuel Macron lui-même, sortent du champ de l’article 11 (immigration, fin de vie …) ou du format législatif imposé par cet article.

Y a-t-il d’autres raisons expliquant que le référendum soit plus un thème de discours qu’une pratique vivante, comme en Suisse ?

Plusieurs. Organiser un référendum n’est pas une mince affaire sur les plans institutionnel, logistique et financier (200 millions d’euros). En tenir trois ou quatre par an est une vue de l’esprit.

Une autre raison du non emploi du référendum tient au risque que prendrait aujourd’hui l’Exécutif à en organiser. Le référendum législatif d’initiative présidentielle recèle en effet deux périls : celui, bien connu, que les électeurs se prononcent non sur le texte, mais sur son auteur ; celui, moins perçu mais non moins redoutable, de conduire, lorsque les effets des mesures soumises à l’approbation populaire sont difficiles à cerner (et faute de maturation de l’opinion), à des décisions aux conséquences irréversiblement dommageables pour la collectivité … et que celle-ci regrettera ultérieurement. On peut par exemple se demander, avec Denys de Béchillon (Express du 5 octobre 2023), ce qu’il serait advenu si l’on avait organisé un référendum quelques semaines après la catastrophe de Fukushima, pour décider d’un arrêt de la production d’électricité nucléaire …

Si la question mobilise de façon clivante, la réponse, imprévisible, peut être dommageable, voire catastrophique, du point de vue de l’intérêt général. Si la question n’est pas porteuse d’enjeux considérables, elle peut aboutir à un très faible taux de participation et on parlera d’opération de communication.

On en vient à se dire que le référendum est un instrument irremplaçable au service d’un pouvoir fort – et qui permet à celui-ci d’être conforté sur des choix majeurs (comme l’indépendance de l’Algérie, avec de Gaulle) – et un piège fatal pour un pouvoir faible. Il était fait pour le général de Gaulle et non pour ses successeurs. Il a été l’instrument majeur du général pour sortir de l’ornière de la guerre d’Algérie et pour parachever les institutions de la Vème République, y compris pour ce qui est de l’élection du Président de la République au suffrage universel. Les référendums gaulliens ont scellé un pacte entre la figure charismatique du Général et un peuple qui déposait en lui sa confiance. Le ressort principal du procédé référendaire, sous de Gaulle, est plébiscitaire au sens noble du terme : le Chef de l’Etat engage à chaque fois sa responsabilité. A telle enseigne que l’échec du référendum de 1969 provoque le départ immédiat du général.

A l’inverse, le « non » au référendum de 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe n’a entraîné la démission de personne dans l’Exécutif. Il a été en outre un scandale démocratique, car, avec le traité de Lisbonne des 18 et 19 octobre 2007, les pouvoirs publics – Chef de l’Etat en tête – ont fait ratifier par voie parlementaire, en février 2008, un texte qui, à très peu de choses près, était celui rejeté par le peuple souverain trois ans plus tôt à une majorité significative (55 % des suffrages). Sur le moment, ce procédé à la hussarde n’a pas suscité une très grande émotion. Mais son venin a diffusé lentement. Rétrospectivement, surtout avec la dégradation de l’image de l’Union européenne, beaucoup de nos compatriotes ont l’amère impression que leurs voix n’ont compté pour rien, qu’ils ont été bernés. L’effet a été délétère sur l’idée même de référendum, comme sur la confiance que font les Français aux politiques. De leur côté, ceux-ci ont mesuré que la tenue d’un référendum était une entreprise risquée dans un contexte de rejet des institutions.

Toutes ces raisons conjuguées expliquent l’absence de référendum depuis vingt ans. On n’en a jamais autant parlé que depuis qu’on n’ose plus en convoquer.

La tenue de référendums est cependant souvent évoquée en haut lieu…

L’absence de référendum depuis vingt ans n’empêche pas en effet nos dirigeants d’évoquer sans relâche la perspective référendaire. Une nostalgie de la consultation populaire et, plus généralement, de la démocratie directe, semble les hanter, comme si l’évocation de cette perspective pouvait apaiser le désenchantement démocratique que nous traversons.

C’est François Bayrou avec le redressement des finances publiques, mais c’est surtout Emmanuel Macron, à de multiples reprises et depuis le début de son premier quinquennat.

L’évocation du recours au référendum n’est pas une première dans le discours présidentiel. Les projets constitutionnels du début du premier quinquennat faisaient grand cas des procédures référendaires. Il en fut beaucoup question aussi lors des débats suivant la crise des Gilets jaunes ou après la convention sur le climat. Plus récemment, le 11 avril 2022, à l’antenne de BFM TV, Emmanuel Macron n’excluait le recours au référendum «ni sur la réforme des retraites, ni sur quelque réforme que ce soit ».

De même, lors des « rencontres de Saint-Denis » de l’été 2023, invitait-il les partis politiques à explorer de nouvelles pistes d’usage du référendum : « Il s’agirait à la fois de saisir des projets de loi relevant de questions dites sociétales, comme la fin de vie, mais également de réformes plus larges touchant plusieurs aspects intriqués entre eux », à l’instar des questions migratoires.

De même encore, célébrant le 65e anniversaire de la Ve République devant le Conseil constitutionnel, s’était-il dit favorable à un élargissement de l’article 11 de la Constitution, afin d’ouvrir le référendum à « des domaines importants pour la nation qui y échappent » et à simplifier la mise en œuvre du référendum d’initiative partagée (RIP), « aujourd’hui excessivement contrainte ».

Le 31 décembre 2024, à la fin de ses vœux à la nation, le Président de la République exprimait à nouveau sa volonté de consulter les Français : « En 2025, je vous demanderai de trancher certains de ces sujets déterminants. Chacun d’entre vous aura un rôle à jouer. »

Emmanuel Macron avait évoqué le référendum pour tirer les leçons du « grand débat » consécutif à la crise des Gilets jaunes ou pour mettre en œuvre les conclusions de la convention sur le climat. Il en parle aujourd’hui à propos du « mille-feuilles » territorial, des rythmes scolaires, du service national obligatoire ou de la proportionnelle. À la limite, peu importe le sujet, pourvu de connaître – enfin – l’ivresse d’un référendum.

Des problèmes de cohabitation entre le Président et le Premier ministre pourraient-ils se poser à propos de la tenue de ces référendums ?

L’article 11 conditionne le référendum législatif présidentiel à une proposition du gouvernement. L’article 89 subordonne la révision, lorsque c’est le Président qui en prend l’initiative, à la proposition du chef du gouvernement. Dans un cas comme dans l’autre, la nécessaire intervention du Premier ministre ne serait plus, comme elle l’a été si souvent sous la Vème République, une simple formalité. Pourront en effet provoquer une tension cohabitationniste, sur ce sujet comme sur d’autres, la perte d’autorité du Président, comme la fragilité des équilibres institutionnels et interpersonnels née de la dissolution. On peut imaginer notamment que la hiérarchie des sujets (sociaux, économiques, sociétaux, institutionnels…) à soumettre à la consultation populaire, comme l’opportunité même d’une consultation sur tel ou tel d’entre eux, puissent faire l’objet d’appréciations divergentes entre les deux têtes de l’Exécutif.

On le voit bien entre Emmanuel Macron et François Bayrou avec le projet de référendum sur les finance publiques : présenté comme nécessaire par le second, il suscite aussitôt les réserves du premier.

Qu’en est-il des référendums « à questions multiples » sortant du cadre strict de l’article 11 ?

Les référendums « QCM », évoqués en 2019 par Emmanuel Macron après la crise des gilets jaunes et dont on reparle beaucoup en ce moment, seraient un pur simulacre de consultation populaire.

Sorte de sondage en vraie grandeur sans valeur contraignante pour les pouvoirs publics, le référendum QCM consisterait interroger les Français sur divers sujets d’actualité (« Faut-il mettre fin à l’anonymat sur les réseaux sociaux ? », « Faut-il renforcer le temps de présence des enfants à l’école ? », « Faut-il rétablir un service militaire obligatoire ? », « Faut-il réduire le nombre de niveaux d’administration territoriale ? » etc), sans trop ouvrir de dossiers explosifs (immigration, sécurité, retraites, fiscalité, endettement public, fin de vie…).

Le procédé, il est vrai, présenterait plusieurs avantages : les orientations soumises aux électeurs dans le cadre d’une telle consultation seraient d’une rédaction plus parlante et plus concise que celle du texte de loi, nécessairement technique, imposé par l’article 11. Elles pourraient couvrir toute une gamme de sujets différents, au-delà même de la liste limitative dressée par l’article 11 de la Constitution. Le risque politique semble a priori réduit, car, du fait de la diversité et du caractère interrogatif des items figurant sur le « bulletin de vote », les réponses ne pourraient être interprétées comme un désaveu de la personne du Chef de l’Etat, ni comme un rejet de la politique gouvernementale. Enfin, quoique revêtus de l’onction populaire, les résultats de ce sondage officiel ne contraindraient personne juridiquement.

Mais les inconvénients du référendum QCM seraient dirimants. En plus des ambiguïtés de son statut juridique, des problèmes que soulèverait son organisation et des polémiques entourant le choix et le libellé des questions soumises aux électeurs, le référendum QCM poserait un problème redoutable de bonne foi démocratique.

Pour assurer la clarté et l’honnêteté de la consultation, les électeurs devraient être dûment informés que leurs réponses sont purement indicatives. Mais comment les électeurs, rendus ainsi conscients que ce qui est attendu d’eux est un avis sans portée impérative, pourraient-ils avoir le sentiment de « trancher » (terme employé par Emmanuel Macron dans ses vœux du 31 décembre 2024, en exprimant sa volonté de « redonner la parole aux Français ») ?

Comment inciter les citoyens à participer au scrutin s’ils savent par avance que ni le gouvernement, ni le Parlement ne seront tenus par leurs réponses ? Comment ne pas réveiller cette impression de « ne compter pour rien » que beaucoup d’électeurs ont ressentie après que la ratification du traité de Lisbonne, en février 2008, soit venue invalider leur « non » au référendum sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe ?

Un récent sondage montre combien, tout en souhaitant être consultés, nos compatriotes doutent de l’être loyalement par leurs dirigeants. Chat échaudé…

Y a-t-il des questions dont la réponse référendaire pourrait produire un véritable effet politique et juridique sans devoir passer par la case Parlement et donc sans s’enliser dans une fragmentation politique qui empêche de voter ?

C’est toute la question d’un référendum ayant pour objet de modifier la Constitution (ou d’y déroger) sans approbation préalable, en termes identiques, de l’Assemblée nationale et du Sénat. Or, en vertu de l’article 89 de la Constitution, tout projet de loi constitutionnelle implique, avant la convocation d’un référendum, un vote en termes identiques dans les deux chambres. Il suffirait donc qu’une majorité de députés ou qu’une majorité de sénateurs rejette le projet de révision pour faire échouer celui-ci.

Le RN a cru trouver la parade en soumettant directement la révision constitutionnelle au référendum. Ainsi, dans un entretien accordé au JDD le 20 avril dernier, Jordan Bardella a déclaré « Si nous arrivons à la tête de l’État en 2027, notre première action sera de contrôler l’immigration et de stopper les flux migratoires via un référendum basé sur l’article 11 de la Constitution. Ce référendum ne proposera pas une question, mais le vote d’un projet de loi complet. Ce texte inclura la priorité nationale, la réservation des logements sociaux et des aides aux familles françaises, l’abolition du droit du sol, l’expulsion des délinquants et criminels étrangers, et la primauté du droit français sur le droit européen en matière de sécurité et d’immigration, similaire à l’opt-out danois qui a été mis en place il y a très longtemps pour protéger la souveraineté du Danemark, notamment sur ces enjeux existentiels que sont les questions identitaires, sécuritaires et migratoires. »

Pourquoi l’article 11 ? Parce que, si le texte soumis au référendum constitutionnel prévu par l’article 89 de la Constitution doit être approuvé dans les mêmes termes par les deux assemblées avant d’être soumis au suffrage universel, le référendum législatif prévu à l’article 11 de la Constitution n’impose, quant à lui, aucun vote à l’Assemblée nationale, ni au Sénat, avant la tenue du scrutin. En effet, l’article 11 prévoit non un vote parlementaire préalable au référendum, mais une simple déclaration devant chaque assemblée, suivie d’un débat. L’Exécutif peut donc soumettre la question au peuple sans avoir à y être autorisé par le Parlement. Il est d’une utilisation beaucoup plus aisée pour un Exécutif qui disposerait d’un fort soutien populaire.

Pourtant, cette voie semble bouchée.

Certes, au début de la Vème République, l’article 11 de la Constitution a été mobilisé deux fois par le général de Gaulle pour réviser la Constitution : la première (28 octobre 1962) pour l’élection du Chef de l’Etat au suffrage universel, la seconde (27 avril 1969) pour la régionalisation et la suppression du Sénat. La première utilisation fut couronnée de succès. La seconde aboutit au désaveu du Général par le corps électoral, suivi de sa démission.

Cette pratique fut dénoncée dès l’origine comme un coup d’Etat par la gauche et le centre, ainsi que par la majeure partie de la doctrine juridique. Il n’y a qu’à lire la presse de l’année 1962 pour mesurer l’intensité de la contestation. Le procédé utilisé en 1962 – modifier la Constitution par la voie de l’article 11 et non par celle de l’article 89 – n’a plus été employé depuis l’échec du référendum d’avril 1969. Et pour cause : en dépit de son onction gaullienne, il ne pourrait aujourd’hui prospérer.

Il se heurte manifestement à la lettre de la Constitution. Il suffit de confronter les articles 11 et 89 de la Constitution pour constater que le référendum laissé par le premier de ces articles à l’initiative du chef de l’État (sur proposition du Premier ministre) n’est pas fait pour une révision constitutionnelle. La révision est traitée à l’article 89, nulle part ailleurs. L’article 11, lui, intéresse des lois ordinaires. Il ne peut servir ni à ajouter, ni à retrancher, ni à déroger à la Constitution.

Il est au demeurant légitime que la procédure prévue pour un référendum constitutionnel soit plus exigeante que celle prévue pour un référendum législatif. S’il avait le choix entre les deux articles, pourquoi l’Exécutif ne s’affranchirait-il pas toujours de la nécessité d’un agrément parlementaire, en optant systématiquement pour l’article 11 ?

Le fait que, une fois – et une seule – dans l’histoire de la Vème République, la Constitution a été révisée (avec succès) dans le cadre de l’article 11 ne vaut pas faculté donnée à l’exécutif, dans le futur, d’utiliser à sa convenance l’article 11 plutôt que l’article 89 pour une révision.

N’en déplaise aux mânes du doyen Vedel, pour qui l’atteinte portée en 1962 à la Constitution pouvait avoir fondé une « coutume constitutionnelle », ce n’est pas parce que la Constitution a été violée une fois qu’elle peut l’être à répétition. La violation commise en 1962 est patente, même si elle a été « régularisée » après coup par le peuple souverain lorsque celui-ci a adopté la loi référendaire du 6 novembre 1962 instituant l’élection du président au suffrage universel direct. Cette violation a été condamnée par la quasi-unanimité des juristes et par les plus hautes instances juridiques, tant en 1962 que par la suite.

La régularisation consentie par le peuple souverain en 1962 ne vaut que pour le sujet qui lui avait été soumis en 1962. Mais, à l’origine, il y a bel et bien eu détournement de procédure. La répétition d’un tel détournement de procédure serait plus grave encore aujourd’hui, à défaut des circonstances atténuantes qui prévalaient à l’époque : la Vème République n’est plus balbutiante ; la situation présente, si préoccupante qu’elle soit à divers titres, n’a pas le caractère dramatique que présentait notre pays au sortir de la guerre d’Algérie. Et puis : n’est pas de Gaulle qui veut.

Aussi est-il très majoritairement considéré aujourd’hui par les juristes que l’article 11 ne peut servir à modifier la Constitution, ni à déroger à celle-ci. On ne pourrait l’utiliser par exemple pour plafonner les flux migratoires, car ce plafonnement dérogerait à divers principes constitutionnels, plus particulièrement au droit au regroupement familial et à la supériorité des engagements européens et internationaux de la France sur la loi. Qui plus est, l’immigration ne figure pas dans la liste des matières ouvertes à la consultation par l’article 11.

L’opinion des juristes n’avait nullement intimidé de Gaulle en 1962. Pourquoi ce qui a été possible en 1962 ne le serait-il plus aujourd’hui ?

Parce qu’un projet de référendum organisé au titre de l’article 11, s’il modifiait la Constitution ou (sans modifier explicitement celle-ci) dérogeait à tel ou tel principe constitutionnel, pourrait fort bien être arrêté par le Conseil constitutionnel en amont du scrutin.

La jurisprudence relative au contentieux des actes préparatoires au référendum sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe (voir les décisions du 24 mars 2005 dans une affaire Hauchemaille et Meyet et du 25 mai 2005 dans une affaire Hauchemaille et Le Mailloux) ouvre la porte à la contestation devant le Conseil constitutionnel, par tout électeur, d’un décret convoquant, au titre de l’article 11 et non de l’article 89 de la Constitution, un référendum ayant pour objet de réviser la Constitution ou de déroger à celle-ci. Dès lors que le Conseil constitutionnel est compétent pour examiner un recours dirigé contre le décret de convocation (ce qu’il a admis dans une affaire Hauchemaille du 25 juillet 2000 à propos de l’instauration du quinquennat), on peut estimer qu’il est également compétent pour examiner le grief tiré de l’inconstitutionnalité du projet de loi annexé à ce décret. Rien là qui offense le suffrage universel, car le peuple souverain, ne s’étant pas encore prononcé, ne peut avoir « régularisé » l’utilisation erronée de l’article 11 pour réviser la Constitution.

En vertu de la jurisprudence « Hauchemaille » de 2000, n’importe quel électeur pourrait donc demander au Conseil constitutionnel d’annuler le décret de convocation au motif que l’utilisation de l’art 11 pour modifier (directement ou indirectement) la Constitution s’analyse comme un détournement de procédure au regard des règles fixées par la Constitution pour opérer sa propre révision. Le grief de détournement de procédure serait sérieux, car la Constitution distingue nettement le référendum législatif de l’article 11, qui ne peut porter que sur les matières législatives qu’il énumère, et le référendum constitutionnel de l’article 89, lequel, contrairement à l’article 11, figure dans un titre (le titre XVI) spécialement consacré à la révision. Il en est même l’article unique.

Dès avant cela, le Conseil d’Etat, examinant le projet de référendum en formation consultative, ne manquerait pas d’émettre un avis négatif. Il a en effet considéré dans sa décision d’assemblée Sarran du 30 octobre 1998 que « Seuls les référendums par lesquels le peuple français exerce sa souveraineté, soit en matière législative dans les cas prévus par l’article 11 de la Constitution, soit en matière constitutionnelle comme le prévoit l’article 89, sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel ». Le « soit …. soit …. » exclut l’emploi de l’article 11 en matière constitutionnelle.

Pour qui douterait que le Conseil constitutionnel serait disposé à contrecarrer une tentative de réviser la Constitution par l’article 11, on renverra aux propos de son président, M Laurent Fabius, lors de la cérémonie de vœux du 8 janvier 2024 : « Il est, bien sûr, tout à fait possible d’envisager de réviser la Constitution, mais il faut en ce cas impérativement respecter ce que la Constitution elle-même prescrit pour sa révision, à savoir la procédure prévue par son article 89, qui implique notamment de trouver d’abord un accord entre les deux assemblées parlementaires sur un même texte… ».

Il est vrai que, depuis lors, la composition du Conseil a été renouvelée. Il est vrai aussi (voir ci-dessous) que le Conseil constitutionnel ne s’est pas explicitement engagé, dans sa jurisprudence Hauchemaille, à empêcher un référendum constitutionnel convoqué par le Chef de l’Etat au titre de l’article 11…

Passer outre à l’opposition du Conseil constitutionnel si celui-ci annulait le décret de convocation ? Ce serait tenir un référendum dont la convocation aurait été annulée par lui, organiser le scrutin sans lui et en faire proclamer les résultats par le seul ministère de l’intérieur. Ce serait directement contraire à l’article 60 de la Constitution qui charge le Conseil de « veiller à la régularité des opérations référendaires » et d’en « proclamer les résultats »…. Chaque acte préparatoire serait attaqué devant le Conseil d’Etat et annulé par ce dernier. Une partie des maires (ils sont présidents des bureaux de vote) et de l’appareil d’Etat se refuseraient à prêter la main à ce qui serait partout dénoncé comme un coup de force anticonstitutionnel. Un boycott des urnes, voire une grève des bureaux de vote, ne seraient pas exclus.

Faut-il ajouter que, en s’engageant dans la voie de l’article 11 pour modifier la Constitution ou déroger à celle-ci, l’Exécutif déchaînerait aussitôt les oppositions et jetterait dans la rue tous les groupes activistes du pays ?

Conclusion : à défaut d’accord des deux assemblées sur le contenu de la révision constitutionnelle, il serait plus facile, pour un gouvernement souverainiste, de changer de Constitution que de se lancer dans la voie sans issue d’une révision constitutionnelle au titre de l’article 11. Changer la Constitution en l’annonçant bien sûr dans le programme présidentiel, afin de recueillir ab initio l’habilitation populaire.

En résumé, quels sont les référendums qui, se réclamant de l’article 11, pourraient être argués d’inconstitutionnalité ?

La contestation serait irrecevable après la tenue du scutin, car le peuple souverain se serait prononcé. Le Conseil constitutionnel s’est en effet déclaré icompétent pour examiner une loi adoptée par référendum : « …. Il résulte de l’esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu lui soumettre sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale » (n° 62-20 DC du 6 novembre 1962).

Avant la tenue du scrutin, en revanche, le grief serait opérant. Il pourrait viser un projet de loi référendaire (d’initiative présidentielle) ou une proposition de loi référendaire (RIP) portant sur un texte :

– ajoutant ou retranchant explicitement à la Constitution ou en modifiant les termes ;

– ou comportant une ou plusieurs dispositions pouvant être regardées comme contraires à un principe déduit du bloc de constitutionnalité par la Conseil constitutionnel (exemple : caractère proportionné – au regard des exigences de solidarité posées par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 – d’une mesure subordonnant l’attribution de prestations sociales aux étrangers à une condition de résidence régulière en France d’une durée minimale) ;

– ou comportant une ou plusieurs dispositions pouvant être regardées comme étrangères au champ de l’article 11, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel (exemple : caractère de « réforme relative à la politique sociale de la nation » de telle ou telle mesure).

En quoi la volonté de réguler l’immigration impose-t-elle une révision de la Constitution ?

En l’état de la jurisprudence constitutionnelle, des quotas migratoires impératifs sont impossibles, notamment parce qu’ils porteraient atteinte au droit constitutionnel au regroupement familial. Il faudrait donc une révision constitutionnelle pour lever cet obstacle.

Des dispositions constitutionnelles imposant des quotas migratoires sont également indispensables pour faire écran à la jurisprudence des cours supranationales, fondée sur l’article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) ou sur la Convention de Genève sur le droit d’asile. De telles dispositions constitutionnelles s’imposeraient à toutes les autorités françaises, y compris aux juridictions, car, dans l’ordre juridique interne, la Constitution prévaut sur le droit international. C’est en cela qu’on parle de « bouclier constitutionnel ».

La Constitution pourrait charger la loi et le décret (chacun dans son domaine de compétence) de prendre toutes mesures utiles au plafonnement.

L’immunité juridictionnelle des mesures législatives, réglementaires et individuelles prises pour mettre en œuvre le plafonnement garantirait l’effectivité du dispositif.

Si (aujourd’hui ou demain) un tel dispositif constitutionnel aboutissait, d’autres conditions devraient être satisfaites pour qu’il se traduise dans la réalité : maîtrise du calendrier, volonté politique résolue, audace diplomatique et, surtout, esprit de suite.

La révision ne serait qu’un préalable. Il faudrait ensuite de multiples mesures d’application législatives, réglementaires, matérielles pour rendre la pause migratoire effective. Une bonne partie du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’asile (CESEDA) serait à réaménager. Il faudrait toucher à d’autres législations (nationalité, sécurité intérieure, droit pénal et administratif…).

Enfin, il faudrait assumer la désapprobation ou les sanctions des instances de l’Union et des deux cours européennes. Elles seraient plus faciles à endurer si, à l’instar de la France, d’autres Etats membres adoptaient des politiques d’immigration strictes et surtout s’il se trouvait une majorité qualifiée d’Etats pour modifier le droit de l’Union afin de permettre ces politiques. Notons à cet égard que c’est dans le droit dérivé (directives retour, asile) que se trouve la source essentielle des contraintes que le droit de l’Union fait actuellement peser sur les Etats.

A supposer qu’on arrive à modifier la Constitution – ou à en changer – par voie référendaire, qui garantit que les magistrats respecteraient la volonté du peuple souverain si les nouvelles dispositions constitutionnelles déviaient, à leurs yeux, des principes cardinaux de l’Etat de droit et/ou du droit européen ?

Une rébellion des Cours contre le peuple ? Elle pourrait être la tentation des juges si la Constitution, telle que révisée (ou remplacée) avec l’approbation du peuple souverain, donnait encore prise à une interprétation juridictionnelle leur permettant de reconstituer leurs pouvoirs et marges de manœuvre antérieurs. Mais on ne voit pas comment cette réaction serait possible si le nouveau texte constitutionnel était suffisamment précis.

Donnons en une illustration crue : si ce nouveau texte mettait fin au contrôle de constitutionnalité ou même seulement au contrôle de constitutionnalité a posteriori (QPC), le Conseil constitutionnel verrait son pouvoir d’empêcher restreint d’autant. De même, si la Constitution précisait que nos engagements internationaux et européens n’ont une valeur supérieure à la loi que si celle-ci leur est antérieure, on ne voit pas comment les juges nationaux pourraient écarter, comme ils le font aujourd’hui, une loi récente qui a précisément pour objet de déroger à une directive européenne. Le faire relèverait de la forfaiture. L’Exécutif pourrait répliquer par l’indifférence, voire par la force, à un tel coup d’Etat…. Le juge n’est rien sans l’appareil d’Etat, alors que l’appareil d’Etat peut se passer du juge. Mais je n’imagine pas un tel scénario.

Quel est le rôle exact du juge dans le contrôle de la conformité d’un référendum ? Peut-il remettre en cause la volonté populaire ?

En vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l’article 60 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce, à titre consultatif, à toutes les étapes du processus référendaire. Il en proclame les résultats.

Il se prononce également à titre juridictionnel sur les requêtes mettant en cause la régularité d’opérations à venir dans les cas où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. Ces conditions sont remplies lorsque la disposition attaquée figure dans un décret propre au référendum. Il en est ainsi pour le décret soumettant au référendum un projet de loi, pour celui portant organisation du référendum ou pour celui relatif à la campagne en vue du référendum (Décision Hauchemaille Meyet, 24 mars 2005, cons. 3, Journal officiel du 31 mars 2005, p. 5834). Le Conseil d’Etat, quant à lui, se prononce sur les recours dirigés contre les actes réglementaires permanents relatifs aux consultations référendaires.

Mention particulière doit être faite des griefs mettant en cause la constitutionnalité du projet de loi annexé au décret de convocation. Le Conseil pourrait-il annuler un décret de convocation (c’est-à-dire empêcher la tenue du référendum) sur ce fondement ? La question, on l’a dit plus haut, est d’une grande importance politique, car elle conditionne la possibilité pour un Président de la République, sur proposition de son Premier ministre, de modifier la Constitution ou d’y déroger par voie référendaire sans suivre la procédure prévue à l’article 89, qui impose l’approbation de chacune des deux assemblées parlementaires.

J’ai dit que, en 1962, le général de Gaulle avait utilisé l’article 11, et donc court-circuité le Parlement, pour instaurer l’élection du Président de la République au suffrage universel, en lieu et place du mode de désignation prévu par le texte constitutionnel de 1958 (élection par une assemblée de notables). Par son objet, c’était un référendum constitutionnel, mais il ne respectait pas la procédure prévue par l’article 89 pour réviser la Constitution.

Le Conseil constitutionnel accepterait-il aujourd’hui un tel procédé ? La question n’est explicitement tranchée ni dans un sens, ni dans l’autre. Le Conseil a ainsi jugé, à propos du décret de convocation du référendum du 29 mai 2005, que le traité établissant une Constitution pour l’Europe n’était pas « en tout état de cause », contraire à la Charte de l’environnement de 2004 (Décision Hauchemaille Meyet, 24 mars 2005, cons. 7, Journal officiel du 31 mars 2005, p. 5834).

Le « en tout état de cause » réserve la question de savoir si pourrait être jugée recevable et fondée la réclamation d’un électeur contestant la conformité à la Constitution du projet de loi annexé au décret de convocation d’un référendum décidé par le Président de la République en vertu de l’article 11. Cette non-conformité pourrait être alléguée sur deux terrains : l’objet du référendum est étranger au champ défini par l’article 11 ; le texte soumis aux citoyens comporte des dispositions contraires aux règles et principes constitutionnels, y compris ceux déduits par le Conseil du « bloc de constitutionnalité » (Constitution proprement dite et normes auxquelles elle renvoie : Déclaration de 1789, Préambule de 1946, Charte de l’environnement, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République).

Dans le cas d’un référendum d’initiative partagée (RIP), le contrôle de constitutionnalité du texte soumis au référendum ne fait en revanche aucun doute. Il est même systématique.

Précisément, quel contrôle exerce le Conseil constitutionnel sur un RIP ?

Le référendum d’initiative partagée (RIP) est prévu par l’article 11 de la Constitution, dans la rédaction que lui a donnée la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Son chemin est pavé d’incertitudes. Ce n’est pas pour autant une impasse.

Le « référendum d’initiative partagée » (RIP) est né de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Contrairement au référendum prévu par les dispositions antérieures de l’article 11 de la Constitution, il ne procède pas de l’initiative du Chef de l’Etat et peut donc avoir pour objet d’infléchir l’action de l’Exécutif et de sa majorité. Ce n’est pas pour autant un référendum d’initiative citoyenne (RIC). Il est engagé par une initiative parlementaire qui doit être soutenue par un nombre suffisant de citoyens. D’où son appellation de référendum d’initiative partagée. La procédure est précisée par la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 et la loi ordinaire n° 2013-1116 du 6 décembre 2013, ainsi que par le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014. Un « mode d’emploi du RIP » a été mis en ligne sur son site par le Conseil constitutionnel.

Le déroulement d’un RIP comprend trois étapes.

La première est celle de la rédaction d’une proposition de loi qui doit être signée par le cinquième au moins des parlementaires en fonctions et qui, sur le fond comme sur la forme, doit être déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans le mois de sa saisine.

A ce stade, le Conseil doit examiner cinq questions : la proposition de loi est-elle présentée par plus d’un cinquième des membres du Parlement à la date d’enregistrement de sa saisine ? A-t-elle pour objet d’abroger une disposition législative promulguée depuis moins d’un an ? Porte-t-elle sur le même sujet qu’une proposition de loi rejetée par référendum il y a moins de deux ans ? Porte-t-elle sur l’un des sujets mentionnés au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution ? Sur le fond, ses dispositions sont-elles contraires aux règles et principes de valeur constitutionnelle ? Ces conditions de recevabilité du RIP sont cumulatives.

Si le Conseil valide la proposition de loi, s’ouvre la deuxième étape, celle du recueil des soutiens des électeurs. La période de recueil est de neuf mois. Le nombre de soutiens à recueillir est de 10% des électeurs inscrits, soit aujourd’hui près de cinq millions d’électeurs. La barre de 10% a été placée très haut par le constituant de 2008.

Si la proposition recueille le soutien d’un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, s’ouvre la troisième étape : la proposition doit être examinée par les deux assemblées dans les six mois suivant la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu’elle a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs. Cet examen peut conduire à adopter (avec ou sans amendements) ou à rejeter la proposition, mais il n’a pas à être achevé dans les six mois. Il faut et il suffit que, dans ce délai de six mois, la proposition ait été examinée une fois par chacune des deux assemblées parlementaires. Ce n’est que si l’une au moins des deux assemblées n’a pas du tout examiné la proposition de loi dans ce délai que le Président de la République convoque le référendum. Cette convocation est alors une obligation constitutionnelle du Président.

On a beaucoup dit que le RIP était fait pour ne pas servir. De fait, aucun des huit RIP tentés à ce jour n’a abouti. Mais, d’une part, cela n’a pas découragé les parlementaires d’opposition de lancer de nouvelles tentatives. D’autre part, même inabouties, ces initiatives peuvent avoir des effets importants. On l’a vu avec Aéroports de Paris en 2019 : le seul engagement du processus référendaire (qui, pourtant, ne devait pas aller jusqu’à son terme, faute d’avoir recueilli un nombre suffisant de soutiens d’électeurs) avait interdit leur privatisation, celle-ci ne pouvant se réaliser dans des conditions de sécurité juridique satisfaisantes.

Y a-t-il des exemples de censure d’un RIP pour des raisons de fond par le Conseil constitutionnel ?

Oui : l’initiative référendaire des députés LR sur l’accès des étrangers aux prestations sociales.

Le 14 mars 2024 a été transmise au Conseil constitutionnel une proposition de loi référendaire – déposée par des parlementaires LR – visant à réformer l’accès des étrangers aux prestations sociales. Il s’agissait de soumettre à un « référendum d’initiative partagée », outre la transformation de l’aide médicale d’Etat en aide médicale d’urgence, quatre articles repris de la trentaine introduite par le Sénat dans la loi immigration et censurés par le Conseil constitutionnel le 25 janvier précédent, comme ne présentant aucun lien avec le texte en discussion.

Sur la procédure, le Conseil donne raison aux parlementaires LR en jugeant leur proposition de loi non étrangère au champ de l’article 11 « au regard des modifications que cette proposition de loi apporte à certains dispositifs de prestations sociales, d’aide à la mobilité et d’hébergement susceptibles de bénéficier à des étrangers, elle porte, au sens de l’article 11 de la Constitution, sur une réforme relative à la politique sociale de la nation ». Mais c’est pour mieux la rejeter ensuite sur le fond en jugeant son article 1er contraire à la Constitution.

Notons que la proposition de loi référendaire des LR a été censurée dans son ensemble, alors que seul son article 1er a été déclaré inconstitutionnel. Il suffit en effet qu’une des dispositions de la proposition de loi référendaire soit inconstitutionnelle pour que toute la proposition soit irrecevable.

N’y a-t-il pas consensus pour modifier l’article 11 de la Constitution afin d’en élargir le champ et d’acclimater enfin en France la démocratie participative ?

Deux types de modifications de l’article 11 de la Constitution, relatif au « référendum législatif », sont couramment évoquées : étendre son champ, notamment aux « questions de société » ; favoriser les initiatives citoyennes, soit en assouplissant les conditions de déclenchement du référendum d’initiative partagée entre parlementaires et citoyens (RIP), soit en instituant un référendum d’initiative populaire (RIC). Il est également question, s’agissant du RIP, de rendre possible une pétition citoyenne précédant le ralliement d’un nombre suffisant de parlementaires. Tous ces élargissements pourraient se cumuler.

Il semble en effet qu’il y ait un large accord des partis politiques et de l’opinion sur ces élargissements. Il n’empêche que les projets macroniens d’extension du début du premier quiquennat n’ont pas prospéré . C’est peut-être que ce consensus ne reflète pas un désir aussi vif qu’on le dit de démocratie directe.

Emmanuel Macron n’a-t-il pas fait preuve d’inventivité en matière de démocratie participative, par exemple avec les conventions citoyennes ?

On peut sans doute tenir des « conventions citoyennes », faisant appel à des personnes tirées au sort, pour documenter un débat public. Si les choses sont correctement organisées, si l’échantillon est suffisamment représentatif, si les débats sont éclairés par des experts et non orientés par des militants, c’est toujours mieux qu’un sondage. Mais comment prétendre (comme le chef de l’État l’avait imprudemment suggéré pour la Convention Climat) imposer leurs conclusions aux pouvoirs publics institutionnels, autrement mieux armés et plus légitimes pour traiter de questions complexes ? Sauf à se payer de mots, une convention citoyenne ne saurait ni juridiquement, ni politiquement rien « trancher ». Les conventions citoyennes ne sont pas et ne sauraient être des instances décisionnelles. Elles ne peuvent être qu’un préalable à l’intervention des pouvoirs publics.

Il n’empêche que l’idée d’une sorte de référendum permanent est dans l’air du temps. À entendre certains, le citoyen tiré au sort représenterait la pureté démocratique originelle de l’Agora, le retour à une virginité civique aujourd’hui souillée par les compromissions et les démissions des professionnels de la politique. Les citoyens tirés au sort seraient les authentiques représentants du peuple souverain. Ils seraient plus avisés et plus désintéressés que ceux qui ont consacré leur existence à la chose publique, acquis l’expérience de la délibération collégiale, approfondi des dossiers ardus, connu la difficulté des arbitrages entre principes et intérêts conflictuels et accessoirement (pardonnez du peu) gagné la confiance des électeurs. Tout est contestable dans ce présupposé du populisme chic, qui, depuis les «gilets jaunes», semble devenir une antienne médiatique.

De façon plus générale, constitue un détournement des mots de la République l’utilisation de l’adjectif « citoyen » qui accompagne la montée en puissance de ce rêve postmoderne de démocratie « horizontale » visant à contrôler, voire à remplacer le Représentant. Qu’il s’agisse de l’activisme de terrain, avec occupation territoriale (zones à défendre), de la mobilisation des réseaux sociaux ou de l’appel à des comités de « personnes motivées » sur les agoras électroniques, cette pseudo-démocratie informelle, émotionnelle, médiatique et le plus souvent brutale, serait une régression. Elle serait confisquée par les militants de tout poil qui évinceraient par la force tout autre concours. Elle interdirait toute prise de décision rationnelle et authentiquement collégiale. Elle remplacerait la délibération par le brouhaha et l’action par la gesticulation. Elle mènerait à l’impuissance et à l’anomie. Nous avons connu cela avec les comités de salut public de la période révolutionnaire et, depuis 1968, avec les assemblées générales étudiantes.

Pour combler le déficit démocratique, les pouvoirs publics doivent suivre une tout autre voie : ils doivent réapprendre à servir efficacement le peuple. Pour cela, ils doivent simplifier et non compliquer l’action publique. Retrouver le sens de l’intérêt général et de la Nation, assumer la nécessité de l’autorité, s’émanciper de tutelles qui font de lui un Gulliver entravé : tout cela importe bien davantage à l’Etat que de trouver des « trucs » pour complaire à une demande très minoritaire de participation. Dans leur grande majorité, nos compatriotes n’aspirent pas à être perpétuellement consultés : ils n’en ont ni le temps, ni l’appétence. Ce qu’ils attendent d’abord des pouvoirs publics c’est que des décisions soient prises et que les actes suivent, qui rencontrent leurs préoccupations. Pour restaurer le pacte républicain, il nous faut retrouver une transcendance, un surplomb. Comment se contenter, pour redonner de la chair et de la vigueur à notre vie démocratique, des nouveaux horizons « démocratiques » que célèbre l’actuelle doxa libérale libertaire ? Aucune des médications à la mode ne suffirait : ni ce devoir de transparence tous azimuts qui sacrifie l’action politique à la pose morale ; ni ce tissu de relations purement contractuelles, parcouru par une logique économiste ou consumériste, que deviendrait le corps social ; ni ce réseau numérique interconnectant des subjectivités individuelles se voulant émancipées, prescriptrices et justicières, mais engoncées dans leur égocentrisme, leurs préjugés et leur complotisme.

S'inscire à notre lettre d'informations

Recevez nos invitations aux colloques et nos publications.