Le rapport Draghi, une avancée indéniable mais inaboutie dans la réflexion sur les défis structurels de l’Union européenne.

Intervention de François Geerolf, économiste à l'OFCE, chercheur et professeur associé à Sciences Po, lors du colloque "L'avenir de l'économie européenne : que penser des rapports Noyer et Draghi?" du mercredi 27 novembre 2024.

Merci de votre invitation. Je suis très honoré d’être ici.

Un certain nombre de points que j’avais prévu d’aborder étant assez congruents avec ce qui a déjà été dit. J’essaierai de ne pas répéter.

Évidemment le rapport Draghi arrive à un moment critique pour l’Union européenne. Après plusieurs décennies de crises successives – économique, climatique, sanitaire et géopolitique – ce document se veut une feuille de route pour redynamiser l’économie européenne et relever des défis structurels majeurs, comme rattraper le retard pris vis-à-vis des États-Unis et de la Chine.

Ce n’est pas la première fois que paraît un tel rapport. On a tendance à publier un rapport de ce type tous les dix ans. Mais l’initiative de confier cette réflexion à Mario Draghi, figure centrale de la politique européenne et ancien président de la BCE, n’est pas anodine (il est quand même considéré comme ayant sauvé la zone euro) : son autorité et son expertise garantissent une qualité mais aussi une réflexion sérieuse, ambitieuse et consciente des réalités politiques.

Je parlerai d’abord des points que j’ai trouvés intéressants dans ce rapport, pour avoir une tonalité un peu plus positive sur le rapport, notamment quand on sait d’où vient Mario Draghi, d’où il parle. Ce qu’il dit n’est pas forcément très original, en particulier dans des cercles comme celui-ci. Mais le fait qu’il le dise est quand même très important et cela montre à quel point le monde est en train de changer, y compris en Europe.

Après avoir parlé des points positifs je parlerai d’un certain nombre de limites dont vous avez parlé et, peut-être conclurai-je que si le rapport Draghi peut permettre une évolution de l’Europe celle-ci est tellement lente par rapport aux évolutions du monde, notamment par rapport aux évolutions des États-Unis, qu’on se demande si c’est à la hauteur.

Sur plusieurs points, le rapport mérite d’être salué :

C’est une réhabilitation de la politique industrielle, ce qui, dans les cercles bruxellois, est considéré comme une hérésie. Il propose au contraire de la remettre au centre de la stratégie économique, en assumant que l’Europe doit investir dans ses secteurs stratégiques, hautement technologiques, pour rattraper son retard et renforcer sa souveraineté. Cela marque vraiment une rupture avec une forme d’orthodoxie économique qui préconise de laisser les marchés, les entreprises, choisir les technologies. J’y vois une forme d’interventionnisme, en tout cas de réhabilitation de la politique qui à mon avis est très bienvenue et n’est pas du tout habituelle dans des cercles de discussion entre économistes orthodoxes.

Ensuite Draghi souligne, sans les nommer directement, les limites du cadre actuel de la politique de concurrence européenne, qui a souvent privilégié la lutte contre les abus de position dominante au détriment de la création de champions européens capables de rivaliser sur la scène mondiale. Cette prise de conscience est essentielle dans un monde où les États-Unis et la Chine jouent à armes inégales face à une Europe fragmentée. Ce rapport est vraiment très important car la DG COMP (concurrence) est une direction générale importante de la Commission européenne, au moins historiquement. Évidemment, quand on pense aux GAFA on se demande si la Commission européenne aurait laissé faire une telle concentration en Europe et si, a posteriori on n’aurait pas regretté.

Enfin, le rapport Draghi est une forme de réhabilitation des aides d’État. Une évolution visible depuis le covid mais aussi depuis la remise en cause de manière plus générale d’une vision un peu néolibérale. Au moment de la crise énergétique, réalisant que nous ne pouvions pas nous permettre d’avoir des entreprises qui payaient un prix de l’énergie deux à trois fois plus élevé qu’aux États-Unis, nous avons bien été obligés de passer outre les principes et de permettre aux États de donner des tarifs favorables pour l’électricité pour ses électro-intensifs, etc.

Tout cela était considéré jusqu’ici comme des formes d’hérésie. C’est quand même assez positif.

D’autres préconisations du rapport qui ne sont pas très originales pour des gens qui ont une vision assez critique depuis un moment sur toutes ces questions donnent l’impression, du fait qu’elles sont dites par quelqu’un comme Mario Draghi, d’une forme d’évolution dans la pensée orthodoxe et institutionnelle. C’est très bien vu.

C’est aussi une vision un peu plus stratégique et moins doctrinaire, peut-être aussi moins naïve. Depuis le départ, l’Union européenne, s’est créée comme une forme de négation des rapports de force, et même de la volonté d’être une puissance et de se comparer aux grands empires. Or le rapport dit très explicitement qu’on est en train de perdre pied par rapport aux États-Unis et à la Chine. C’est un discours de puissance très inhabituel dans les cercles européens. Cela aussi est très bienvenu.

Malgré ces avancées, le rapport reste profondément attaché à des principes traditionnels qui freinent sa capacité à répondre pleinement aux enjeux actuels.

On retrouve dans les limites structurelles une orthodoxie persistante.

On parle de titrisation… En fait on aborde l’ensemble des sujets par un prisme financier. Vous avez une expérience bien plus grande que la mienne sur ces sujets financiers mais cela donne l’impression que les sujets technologiques, le retard technologique dans les produits de haute technologie, sont abordés par la finance, qui n’est pas forcément le prisme le plus naturel pour un ingénieur.

À propos de l’union des marchés de capitaux je ne peux m’empêcher de penser que la crise de la zone euro de 2010-2013 est née précisément d’un excès de mouvements de capitaux. Comme vous l’avez rappelé le risque souverain avait disparu. On expliquait que l’Italie présentait le même risque que la France ou l’Allemagne et on demandait aux investisseurs et aux banques d’investir en conséquence. Et on avait vu converger les spreads de taux sur les taux souverains. Les taux auxquels empruntaient l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, la France étaient exactement les mêmes jusqu’à la crise de la zone euro. Ce fut plutôt une mauvaise chose qui a encouragé des flux de capitaux considérables entre les pays, flux de capitaux qui ne venaient pas forcément d’un endettement public excessif mais parfois d’un endettement privé excessif. En Espagne, en Irlande, dans d’autres pays, les banques ont pris des risques démesurés notamment parce que, les risques de change ayant totalement disparu, prêter à un ménage espagnol ou à un ménage français c’était exactement la même chose. On s’aperçoit, a posteriori, que la crise de la zone euro est née des déséquilibres des flux de capitaux. Et le retour d’une forme de renationalisation du système bancaire après la crise n’est pas forcément une mauvaise chose. Je doute qu’il faille aujourd’hui supprimer les barrières qui ont été créées et demander aux banques de ne plus évaluer le risque de taux, comme si la zone euro existait pour toujours et comme si les risques étaient exactement les mêmes.

À propos de la question de l’euro dont vous avez parlé il existe un mécanisme dont les économistes n’ont pas assez parlé et qui n’est pas sans rapport avec la citation de Louis Gallois (« L’euro aide les forts et affaiblit les faibles »). En effet, assez paradoxalement, en faisant disparaître le risque de change, on convainc un exportateur allemand, par exemple, que demain il va pouvoir vendre en euro sur le marché français. Chose qui autrefois n’était jamais garantie en raison du risque de dévaluation. La conquête d’un marché à l’export restait précaire, y compris dans la zone où les changes étaient fixes. Je pense, là aussi, que c’était une bonne chose. Cela introduisait des frictions dans le commerce. Si la position des économistes orthodoxes est de réduire les frictions le plus possible dans un certain nombre de cas les frictions peuvent être une bonne chose. Je pense en particulier qu’en faisant disparaître complètement le risque de change on a facilité pour les exportateurs du Nord de l’Europe, qui sont les plus forts, un accès aux marchés du Sud, dans lesquels j’ai envie d’inclure la France. Inversement il est devenu beaucoup plus difficile pour un exportateur du Sud d’accéder au marché allemand, puisque pour ce faire il faut qu’il y soit compétitif dans la même monnaie que les Allemands. L’avantage de cette explication est qu’elle permet de comprendre pourquoi l’euro a eu des effets, y compris à long terme. En prétendant que le franc était surévalué par rapport au reste des pays, on avance l’hypothèse d’un problème de court terme et on en déduit que, lors d’un épisode inflationniste par exemple, ces problèmes devraient disparaître.

C’est d’ailleurs ce qu’un certain nombre d’économistes avaient prévu : l’inflation était censée nous débarrasser des déséquilibres commerciaux en zone euro. Nous avons bien vu que ça n’a pas du tout été le cas. Le déficit commercial français est le même que ce qu’il était avant l’épisode inflationniste. Je ne suis pas sûr que réduire les obstacles aux flux de capitaux soit vraiment une bonne idée.

Comme vous l’avez rappelé on observe dans ce rapport un rejet systématique du protectionnisme, y compris dans des cas où il s’agit de corriger potentiellement des externalités.

En Europe nous payons notre énergie plus cher que dans le reste du monde. En effet, refusant l’exploitation intense du charbon nous allons vers des énergies plus chères, ce qui rend nos processus industriels plus coûteux, donc nos produits moins compétitifs. Ce serait une très bonne raison, comme vous l’avez dit, d’imposer des barrières douanières auxquelles on ne donnerait pas ce nom. Position intégralement rejetée. Cela apparaît effectivement à rebours de l’histoire car les États-Unis, qui ont impulsé le cadre dans lequel on a discuté à l’OMC, aujourd’hui se retournent complètement contre ce système. Pourquoi vouloir jouer la partition du système américain « multilatéral » alors même que les

États-Unis eux-mêmes ne la jouent plus ? Peut-être y a-t-il une forme de nostalgie du monde néolibéral d’avant, que l’on comprenait bien, dans lequel une partie de l’Europe avait l’impression de tirer son épingle du jeu, en particulier les pays du Nord. C’est en tout cas impression que cela donne.

Autre problème, plutôt dans les manques, l’adhésion inconditionnelle à la taxe carbone et au système EU-ETS (système d’échange de quotas d’émission).

Vous avez rappelé qu’un système dont on parle très peu dans les médias va venir en 2027 : un deuxième système EU-ETS 2, censé se mettre en place dans le secteur résidentiel, dans le monde du bâtiment mais aussi du transport routier et maints autres secteurs. Nos fournisseurs d’énergie seront contraints d’acheter sur les marchés carbone. Évidemment ce sera répercuté sur notre facture, ce qui augure des hausses des prix énergétiques tout à fait substantielles dans les années qui vont venir. Cela risque d’être explosif ! Le fait qu’on n’en parle pas est très inquiétant.

Cela contraste avec l’approche qu’ont choisi les États-Unis et la Chine qui ont laissé tomber complètement l’idée d’une taxe carbone et d’un système d’échanges de quotas d’émissions. Ils choisissent aujourd’hui de favoriser les technologies propres, non pas via une taxe carbone mais via une subvention aux énergies propres. Ce qui d’ailleurs donne une vision beaucoup plus positive de la transition écologique : on ne dit pas qu’on va renchérir ce qui était carboné mais que l’on va rendre moins cher ce qui est aujourd’hui plus cher mais moins carboné ! Cette vision, comme vous l’avez rappelé, se fait au prix d’un déficit assez considérable dans le cas américain et auquel se refuse l’orthodoxie de la Commission européenne, en tout cas l’orthodoxie des règles budgétaires. Mais c’est ce qui le rend beaucoup plus acceptable du point de vue politique. On devrait le mettre en cause mais le rapport n’en parle pas du tout.

Ensuite il y a évidemment l’absence de remise en cause des règles budgétaires européennes.

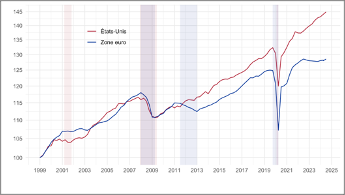

Un graphique manque selon moi dans le rapport : celui qui comparerait les PIB par habitant aux États-Unis et en zone euro. Bizarrement ce graphique n’apparaît pas. On voit seulement les variations en pourcentage, que vous avez rappelées, sur l’ensemble de la période.

Graphique : PIB par habitant aux États-Unis et en Zone Euro, Base 100 = 1999

Note : les périodes de récession pour les États-Unis (respectivement la Zone Euro) telles que définies par le NBER (respectivement le CEPR) sont coloriées en rouge (respectivement en bleu)

Comme le montre ce graphique les moments où on décroche sont très bien identifiés :

Au moment de la crise de la zone euro, en 2010-2013 quand la zone euro décide l’austérité budgétaire, ce que ne font pas les États-Unis.

La deuxième période est très récente : depuis la crise en Ukraine et le covid. Là encore les États-Unis ont pratiqué une politique budgétaire beaucoup plus accommodante. Évidemment, la guerre en Ukraine les a beaucoup moins touchés du point de vue des prix énergétiques. Au contraire, puisqu’ils nous ont vendu du LNG (liquefied natural gas) à bon prix, ce qui a été très mauvais pour la compétitivité des industries européennes.

Il ne s’agit pas de remettre en cause ce choix mais juste de dire que le décrochage européen est très bien identifié. Ce n’est pas comme si on décrochait chaque année d’un certain pourcentage. Le décrochage se passe vraiment lors de périodes très brèves : sur trois ans on décroche de 5 points et, récemment, sur trois ans, on décroche de 7 points. Je trouve cela un peu bizarre de vouloir dire que cela n’a rien à voir avec ce qui s’est passé pendant ces périodes très particulières.

Pour finir, la politique monétaire de la Banque centrale européenne.

Mario Draghi, ancien banquier central, n’en parle pas. Mais le fait que l’Europe ait augmenté les taux d’intérêt presque autant que les États-Unis alors que nous faisons face à une crise énergétique beaucoup plus considérable que celle qui touche les États-Unis, en face de tensions inflationnistes – qui n’avaient à mon avis absolument rien à voir avec la politique monétaire ou un excès de liquidités mais avec les prix énergétiques – était loin d’être évident. Je ne dis pas qu’augmenter les taux était nécessairement une erreur mais je suis frappé du fait qu’il n’y a eu aucun débat sur ce sujet en Europe. Aujourd’hui, alors que la zone euro ralentit quand même très fortement par rapport aux États-Unis on pourrait s’interroger sur une baisse de taux plus rapide. Il n’y a pas de raison d’ajouter une crise du secteur de la construction à celle du secteur de l’industrie qui déjà va mal, notamment l’industrie qui utilise beaucoup d’énergie, telle la chimie en Allemagne notamment.

L’avancée de l’Europe sur tous ces sujets est très louable mais très insuffisante par rapport à la vitesse à laquelle les États-Unis sont en train de sortir de leurs dogmes propres. Des dogmes, d’ailleurs, en partie, qu’ils nous ont fortement recommandés – pour ne pas dire imposés – par la puissance … Quand j’ai écrit ma thèse on m’a fortement encouragé à partir étudier aux États-Unis : c’était là-bas qu’il fallait aller pour devenir un économiste. La pensée économique se formait aux États-Unis. Aujourd’hui le paradoxe est que les États-Unis sont vraiment en train de tourner le dos à la pensée économique qu’ils ont inculquée dans un certain nombre d’écoles et dans l’ensemble du monde. Les gens qu’écoutent un Joe Biden et encore plus un Donald Trump sont des esprits beaucoup plus hétérodoxes, voire hérétiques, qui vont vers des solutions complètement différentes. Je pense à l’Inflation Reduction Act mis en place par Joe Biden. Le simple fait de vouloir lutter contre l’inflation via la politique budgétaire était considéré par tout économiste comme une hérésie absolue. Normalement c’est la politique monétaire qui était censée gérer l’inflation et la politique budgétaire n’avait rien à faire avec cela. Or Joe Biden n’a pas hésité à utiliser l’outil budgétaire pour baisser l’inflation sur les produits énergétiques, pour donner des chèques aux ménages.

La tonalité du rapport Draghi donne l’impression d’une Europe en quête de projets. L’Union européenne semble vouloir poursuivre son projet d’intégration des marchés de capitaux, le genre de projet que l’on préconisait dans les années 1990-2000, avant la grande crise financière.

Vous avez rappelé la question de la titrisation. On peut se poser la question. Ça donne vraiment l’impression qu’on essaye de rattraper toutes les réformes qu’on n’a pas faites au moment où les États-Unis les ont faites, au moment où l’on pense qu’on aurait peut-être dû les faire. Aujourd’hui on les fait, peut-être à rebours, en retard. La question est de savoir si on a raison de les faire.

Autre question que le rapport n’aborde pas : celle des divergences d’intérêts entre les pays européens.

Évidemment le rapport met un peu le boisseau sur toutes les questions qui pourraient nous diviser. On a l’impression en lisant le rapport, par exemple, que le nucléaire (abordé dans la partie VII de l’énergie) est absolument consensuel. Aujourd’hui les énergies renouvelables sont considérées comme non substituables au nucléaire. Or en France on a envie de parler des énergies décarbonées, non pas des énergies renouvelables. C’est clairement un arbitrage que la France a perdu face à l’Allemagne. Mais ces questions ne sont pas abordées.

Sur les questions des traités commerciaux la tonalité du rapport est très favorable au libre-échange. Or la France a peut-être intérêt à être un peu méfiante à l’égard de la signature de nouveaux accords de libre-échange. Elle peut se demander si elle n’a pas tout à y perdre. La France serait plutôt favorable à la mise en place de tarifs douaniers mais évidemment les pays excédentaires en zone euro n’y ont pas intérêt puisque leurs clients – la Chine en premier lieu mais aussi les États-Unis – vont potentiellement mettre des tarifs douaniers contre leurs propositions.

Le tableau est celui d’une Europe fragmentée où l’on ne perçoit pas de projet commun. C’est d’ailleurs la critique adressée à la Commission européenne : y-a-t-il un projet en commun ? Sommes-nous d’accord sur certains points ? Il semblerait que nous soyons d’accord pour réaliser une union des marchés de capitaux mais cela apparaît vraiment comme un « plus petit commun dénominateur ». C’est en outre un sujet très technocratique qui sera difficile à « vendre » aux populations. Ni l’’union des marchés de capitaux ni la personnalité de Mario Draghi ne vont faire rêver les gens à un avenir européen ! Il ne s’agit pas de critiquer Mario Draghi mais on peut s’interroger sur le fait que l’Europe, pour penser le futur de son économie, s’adresse à un économiste, un banquier central, au moment où les États-Unis mettent en avant des figures – évidemment controversées – comme Elon Musk, des ingénieurs, des entrepreneurs.

Là encore ne sommes-nous pas un peu en retard sur l’imaginaire ?

D’autres sujets divisent les pays européens. Tel celui des services publics.

Pour essayer de construire un projet commun, Mario Draghi souligne la nécessité de protéger le modèle social européen, mais on peut se demander si la construction européenne elle-même n’a pas érodé ce modèle. L’Union a souvent privilégié la concurrence libre et non faussée, limitant la capacité des États à protéger leurs services publics.

La France, attachée au concept de « service public », a souvent perçu les réformes européennes comme une menace pour des secteurs clés comme l’énergie, les transports ou la santé. À l’inverse, d’autres pays, comme les Pays-Bas ou le Danemark, adoptent une vision plus libérale et s’accommodent davantage des privatisations.

Cette tension illustre une fracture entre une Europe plus interventionniste et sociale, et une Europe libérale et concurrentielle. Le rapport Draghi, tout en défendant une vision sociale, ne propose pas de mécanismes concrets pour surmonter ces divergences.

En conclusion, le rapport Draghi constitue une avancée indéniable dans la réflexion sur les défis structurels de l’Union européenne. Il introduit des éléments novateurs, comme la réhabilitation de la politique industrielle, mais reste ancré dans une orthodoxie économique qui limite son ambition.

Les divergences internes entre les États membres, que ce soit sur les services publics, le commerce ou l’énergie, montrent à quel point une politique européenne commune est difficile à construire. Ces tensions doivent être affrontées avec plus de courage, notamment en repensant les priorités stratégiques et les mécanismes de solidarité au sein de l’Union.

Enfin, face à une Amérique qui n’hésite plus à rompre avec les dogmes du passé pour construire un nouveau modèle économique, l’Europe ne peut plus se contenter de demi-mesures. Elle doit trouver un projet qui transcende les intérêts nationaux, réconcilie ses ambitions économiques et sociales, et propose une vision claire pour le XXIe siècle.

L’Europe doit choisir : rester spectatrice des transformations mondiales ou redevenir un acteur de premier plan. Le rapport Draghi, bien qu’utile, n’offre pas encore cette boussole. Merci beaucoup.

Marie-Françoise Bechtel

Merci.

Votre conclusion est très nette. Et je vous ferai observer, de la part certes d’une « non-sachante », qu’on pourrait presque dire l’inverse. On pourrait dire que le rapport Draghi est en très forte disruption avec ce qu’a été la doxa européenne pendant les vingt dernières années, sous la discipline de fer de la doctrine budgétaire allemande et des pays austéritaires, puisque, au fond, si je comprends bien, Draghi nous invite à sortir de cette logique avec quelque chose comme 800 milliards (annuels) d’emprunt ce qui n’est pas tout à fait rien (l’IRA c’est 450 milliards). On est dans des données dont l’ampleur est comme je le disais disruptive pour ne pas dire en totale contradiction avec ce qu’ont été jusqu’à présent les choix européens. Je note d’ailleurs que pendant que l’Europe, sous surveillance budgétaire, s’enfonçait dans des politiques restrictives pendant de longues années, nombreux étaient les économistes d’outre-Atlantique qui lui déconseillaient ces politiques. Je pense à Paul Krugman – prix Nobel d’économie – qui a écrit, il y a au moins une quinzaine d’années, et plusieurs fois réitéré que l’Europe devait se relancer, repartir, qu’elle ne devait pas faire de la doctrine budgétaire le mantra de ses choix économiques mais au contraire faire de la relance. Il me semble évident que le rapport Draghi est entièrement tourné vers la nécessité de la relance et donc la recherche des moyens de la rendre possible. On y trouve donc un certain nombre de propositions hardies, vous l’avez souligné.

Mais j’y vois aussi bien entendu quelque chose qui interroge : la nécessité de ce qu’il nomme « l’achèvement du marché unique ». À cet égard vos propos sur le modèle social qu’il faudrait peut-être modifier et compléter m’ont rappelé un célèbre rapport, beaucoup plus ancien, le rapport Delors qui disait en gros : ce n’est pas grave si on ouvre l’Europe au grand vent de (ce qu’on n’appelait pas encore) la mondialisation car nous aurons toujours le modèle social qui nous préservera. Et j’ai en mémoire une conférence à l’ENA en 2000 où Jacques Delors disait : il y a des choses un peu risquées qui se font en ce moment mais nous avons les amortisseurs sociaux.

Il n’est donc pas si neuf, me semble-t-il, de présenter les choses de cette manière.

Nous allons maintenant demander à Franck Dedieu de mettre en balance ce qu’il y a de très disruptif, comme j’avais cru pouvoir le lire, ou à l’inverse de pas si disruptif que cela dans le rapport Draghi ainsi peut-être que les insuffisances de l’approche Draghi et les risques que sa mise en œuvre ferait courir en raison de son coût institutionnel.

Si le rapport Draghi a beaucoup d’ambition dans de nombreux domaines, quel prix politique demandera-t-il à un pays comme la France de payer pour arriver à cette relance de l’économie européenne sous l’œil du défi américain ? Franck Dedieu est docteur en sciences économiques, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, membre du Conseil scientifique de la Fondation Res Publica.

—–

Le cahier imprimé du colloque « L’avenir de l’économie européenne : que penser des rapports Noyer et Draghi ? » est disponible à la vente dans la boutique en ligne de la Fondation.

S'inscire à notre lettre d'informations

Recevez nos invitations aux colloques et nos publications.